はたらく細胞展 in 北九州

乳酸菌とめぐる⼤冒険〜胃腸探検編

2022/07/21(木) 〜 2022/09/25(日)

10:00 〜 18:00

スペースLABO 1階 企画展示室

| 2022/08/24 |

|

9月25日まで北九州市八幡東区のスペースLABO(ジ アウトレット北九州隣接)で開催中の「はたらく細胞展in北九州」関連コラム番外編です。

スペースLABOには、「はたらく細胞展」が開催されている企画展示室のほか、常設展示室もあり、北九州市民は8月まで無料で入場することができます(ただし要予約)。

今回、常設展示室で紹介している藤田博士に焦点をあて、スペースLABO学芸員に寄稿いただきました。「はたらく細胞展」と合わせてお楽しみください。

===

皆さんは、藤田哲也博士をご存知でしょうか。現在の北九州市小倉南区中曽根出身の、世界的に有名な気象学者です。博士はMr.トルネードと呼ばれ、竜巻の研究に尽力し、地震でいうマグニチュードのような、竜巻の強さの階級表を考案しました。それは現在でも世界各国で使われます。また、博士は、飛行機墜落事故につながる強い下降気流であるダウンバーストを発見し、これにより、私たちは安全な空の旅ができるようになりました。それだけでなく、気象衛星による天気予報の促進など、私たちの暮らしにつながる研究で、大きな功績を残しました。

科学への第一歩として、自然や身の周りで起こる現象について、興味や疑問をもつことが大事だと言われます。

博士は少年時代に、故郷にある曽根干潟での潮の満ち引きについて不思議に思い、父から月と太陽の引力によるものだと教わって、それから天文学に興味をもったのだそうです。身近な現象にフシギを感じたところが科学の入口になって、のちの気象学の大きな発見につながったのかもしれません。

北九州市科学館スペースLABOでは、1階には藤田博士についての展示や、高さ約9.5mの大型竜巻発生装置が、2階には様々な科学(自然)現象を観察・体験でき、たくさんのフシギを感じられる常設展示のサイエンスLABO、そして3階には国内最大級のプラネタリウムがあります。様々なフシギを体感できるスペースLABOに、ぜひ足を運んでみませんか。(スペースLABO学芸員 吉川雅大)

2026/01/20(火) 〜 2026/03/15(日)

九州国立博物館

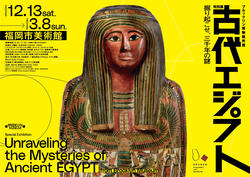

2025/12/13(土) 〜 2026/03/08(日)

福岡市美術館

2026/02/07(土)

福岡市美術館 2階 近現代美術室B 企画展「浦川大志個展 スプリット・アイランド」展示室内

2025/12/06(土) 〜 2026/02/08(日)

熊本県立美術館

2025/12/20(土) 〜 2026/02/08(日)

佐賀県立美術館