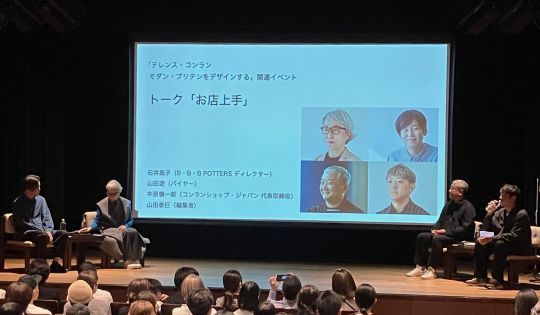

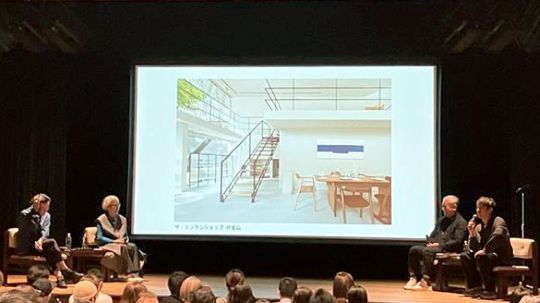

「テレンス・コンラン展」トークイベント

「お店上手」

2025/05/10(土)

13:30 〜 15:00

福岡市美術館 1階 ミュージアムホール

|

アルトネ編集部 2025/05/20 |

|

福岡市美術館で開催中の展覧会「テレンス・コンラン モダン・ブリテンをデザイ ンする」(6月8日まで)にちなみ、様々なイベントが企画されています。5月10 日には、生涯を通じて、様々なお店を手掛けたテレンス・コンランにちなみ、「お店上 手」と題したトークイベントが開催されました。

登壇は、福岡市の薬院で、日々の暮らしを楽しむ道具や雑貨、日用品を販売する人気店「B・B・B POTTERS」のディレクター・石井風子さん、株式会社メソッドを立ち上げ、インディペンデントのバイヤーとして、国内外の店づくりに携わる山田遊さん、そして本展の企画者であり、株式会社コンランショップ・ジャパン 代表取締役社長の中原慎一郎さんのお三方、モデレーターはデザインやアートの編集を手掛けられている山田泰巨さんです。

石井風子さん「B・B・B POTTERS」の店づくり

――定番を取り扱い続けるということ、作る人・売る人・買う人のバランスの大切さ

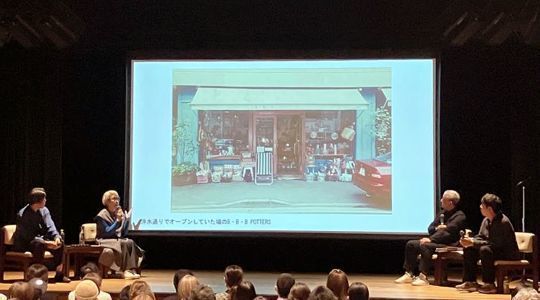

愛知ご出身で、瀬戸の器を扱うメーカーで働かれていたという石井さんが、ご主人とともに福岡に移住、雑貨の卸業を行う株式会社ウィークスを立ち上げ、福岡・浄水通に「B・B・B POTTERS」にオープンしたのは、1991年のことであったといいます(その後、2005年に薬院に移転)。

20代の頃から、コンランが手がけたショップ「ハビタ」をやそのカタログを知り、その影響を受けていらっしゃったという石井さんが、当初より自らのお店で扱っていたのも、海外の製品を中心とした「無駄なくシンプルで機能的」(テレンス・コンランが掲げるモットー)なものであったようです。

「その頃から白のシンプルなお皿やデュラックス社のガラスのタンブラー等を取り扱っていました。定番といえるものを扱い、廃版にならない限り販売し続けたいという想いがあります。」(石井さん)

お店の中は、おおよそ6~7割が定番商品、3割程度が新しい商品で構成されているそう。 「訪れる度に新しさを感じさせる一方で、いつ訪ねても同じものが買えるという安心感ですよね。」中原さんは、石井さんの店づくりの信念に深くうなずかれながら、「定番をつくるということは在庫を持つというリスクも負うこと」と石井さんの店づくりの姿勢の有難さを語られていました。

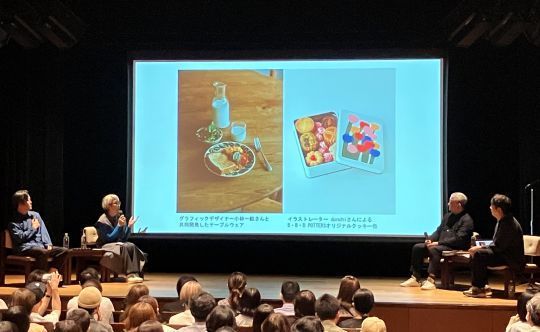

オープン当初は海外の製品が多かったということですが、日本のものや地元のものを独自の審美眼で取り上げ、オリジナル商品を展開されているのも同店の魅力。中でも、料理研究家・長尾智子さんが監修され、地元福岡の小石原焼の窯元とつくり上げたという「小石原ポタリ―」シリーズは同店のロングセラーとして、長く愛され続けている商品です。

「商品化についての話し合いの当初、それまでの小石原焼では見たことがなかったような柔らかな白地という色味にしたいと提案したときには、もちろん窯元のみなさん全員がすぐに理解をしてくださったわけではありません。」(石井さん)

「そうした経緯を経てようやく商品されたシリーズが、今や複数の窯元の協力によって作られていて、さらには、作り手も親からその次の世代へと受け継がれています。作る人、売る人、買う人――その3者が循環し、いいバランスであり続けるということも、お店をやっていく中でとても大切なことだと思っています。」(石井さん)

店舗の2階にはカフェを併設、買い物だけでない時や食を楽しむこともできる「B・B・B POTTERS」の店内には、ゆったりとした時間が流れています。

「B・B・B POTTERS」の隣に、業務用食器と食の専門店「BBB &」を展開し、2018年には糸島(福岡県)に宿泊施設「bbb haus」をオープンされた石井さん。「それぞれのものがよりよく見える場・使える場」(石井さん)を作ってくれることが、福岡のまちや暮らしを豊かにする提案となり、地域に根づき愛され続けている所以なのかもしれません。

山田遊さん・外部バイヤーとして店作りに携わるときに大切にしていること

もう一人のゲストである山田遊さんは、昨年末、東京ステーション・ギャラリーで開催された同展を観て、発熱するほどの衝撃を受けたと語られます。

「19歳の頃、ロンドンに行き、テレンス・コンランが手がけた「ミシュラン・ハウス」に行っているんです。自分ではあまり意識してこなかったのですが、展示を観て、自分の原体験がここにあったんだということに気づきました。」

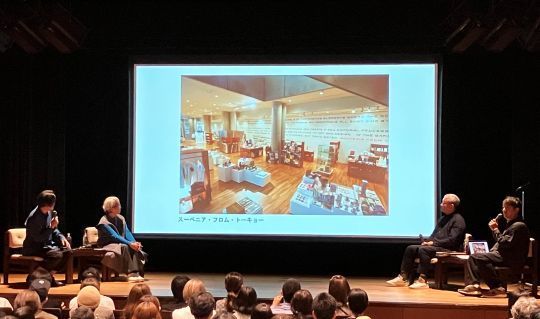

南青山のIDÉE SHOPに就職し、その後、フリーランスのバイヤーとして、国立新美術館のミュージアムショップ「スーベニア・フロム・トーキョー」に関わったことをきっかけに、2007年株式会社メソッドを立ち上げ、国内外の様々な商品を集めるバイヤーとして、国内外の様々な店づくりにも関わられてこられた山田さん。

「スーベニア・フロム・トーキョー」(乃木坂)、「GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARA」(丸の内)といった都心でのお仕事をはじめ、「sagair」(佐賀)、「KAGOYA」(佐賀)、「マスナガ・キカイ研究所」(熊本)といった九州で手掛けられたショップや空間まで――美術館内店舗、デザインストア、地域のアンテナショップ、伝統工芸、工具……と多様なものや商品を扱いながら、その特性や魅力を最大限に伝えるそれぞれの店舗や空間の在り方を、スライドとトークで紹介してくださいました。

「はじめて‟雇われバイヤー“としてお店づくりに関わったのは、新国立美術館の地下1階にある「スーベニア・フロム・トーキョー」(2007年オープン)です。その経験で学んだことは、コンセプトやルールを作った上でものを集めることの大切さ。美術館を観光地と読み解き、観光地ならば「土産物(スーベニア)」があるべきだろうと、コンセプトを立て、ある種の制約を設けたことが、店づくりの寄る辺となっていきました。」

これまでのミュージアムショップの在り方や概念を覆す、自由で多彩な商品展開、ひとつひとつのセレクトの面白さで人気を集め続けている同店。この店舗の成功がその後、フリーランスとして店づくりを行っていく上での礎となったと山田さんは振り返ります。

「山田さんがものを選び、レイアウトすると本当にその場ががらりと変わるんですよね。一緒に仕事をしているスタッフにはそういった仕事をどう伝えているんでしょうか?」という中原さんの質問には、「自分は理屈っぽいところがあるのかも」と前置きをされながら、「いっぱいものを見た上で、なぜこれがいいのかということを言葉で説明する努力をしています。自分でもはっとすることがあるんです。」と、言葉に落とし込むことで美しさを解し、共有していくことの重要性をお話しくださいました。

‟お店上手“について考える

トークの終盤、改めて「‟お店上手“とは?」という問いかけがなされ、石井さん、中原さん、山田さんが、三者三様の言葉を贈ってくださいました。

「(お店を)やっている自分たち、売っている人たちも楽しみ、ドキドキする。そんな場でありながら、ものを売ること、買うことにつなげることができることだと思います。」(石井さん)

「お店は、人のための場所である前に‟もののための場所“であると思っています。人が生活する場ではなく、ある種の非日常、‟もののための空間”に人がおじゃまをするイメージです。ものが主体の空間や場がまずあって、そこに人が関わり続けることが大切だと思います。」(山田)

「カリフォルニアで店舗を展開していた際、そこを訪れたアーティスト夫婦から‟おまえの店では、ものとものとがおしゃべりをしている“と言われてとってもうれしかったことがあります。それからは常にそうありたいと思っています。」(中原さん)

テレンス・コンランが‟お店上手”であったということをきっかけに生まれたトークイベントでは、リアルな店舗でしか味わうことのできない、ものと人との出会い、その喜びを生みだすための、お三方の哲学を伺うことができました。

オンラインショッピングが隆盛する今だからこそ、テレンス・コンランが「お店」というメディアを通し、伝えてくれることの大きさを見直してみるのもいいのかもしれません。

福岡市美術館で開催中の展覧会

「テレンス・コンラン モダン・ブリテンをデザインする」はこちら

福岡市内、様々な場所で展開されるイベント、最新情報、詳細は公式HP、公式Instgramでご確認ください。

公式HPはこちら

公式Instgramはこちら

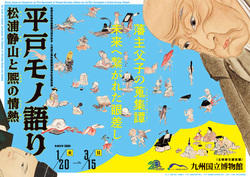

2026/01/20(火) 〜 2026/03/15(日)

九州国立博物館

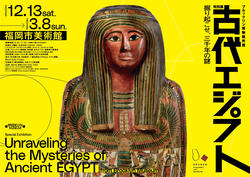

2025/12/13(土) 〜 2026/03/08(日)

福岡市美術館

2026/02/07(土)

福岡市美術館 2階 近現代美術室B 企画展「浦川大志個展 スプリット・アイランド」展示室内

2025/12/06(土) 〜 2026/02/08(日)

熊本県立美術館

2025/12/20(土) 〜 2026/02/08(日)

佐賀県立美術館