開館5周年記念

九州洋画Ⅱ:大地の力

— Black Spirytus

2021/09/18(土) 〜 2021/12/12(日)

10:00 〜 17:00

久留米市美術館

| 2021/11/10 |

|

久留米市美術館では、開館5周年記念展「九州洋画Ⅱ:大地の力-Black Spirytus」を開催中です。多彩で魅力的な「九州の洋画」を支えた地域の特長や、世代をこえたつながりについて、あれこれと思いをめぐらせる展覧会です。

久留米市美術館の方々から、数回にわたって紹介していただきます。

*****

今回の「九州洋画Ⅱ:大地の力」では、坂本繁二郎(1882-1969)の作品を3点出品しています。《魚を持ってきた海女》(1913)、次いで《牛》(1920)、そして、絶筆の《幽光》(1969)です。この3枚は、それぞれ、彼の生涯の特別な時期に描かれたものでした。

坂本繁二郎といえば、ふるさと久留米に隣接する八女市のアトリエで、ひたすら制作に明け暮れた画家という印象があります。しかし、20歳からの20年ほどは九州を離れていました。具体的な起点は1902年、一足早く上京していた青木繁が夏休み明けに東京に戻る時に同道した時で、フランス留学(1921-24)が終点となります。帰国後は、神戸港に着いたその足で久留米に戻り、以来、筑後から離れることはありませんでした。90年近い人生の20代と30代は、繁二郎にとっての物理的な遍歴時代だったといえます。

上京後の数年、不同舎に学び、太平洋画会に出品しながら、青木繁の高揚期の目撃者となります。その状況に変化が生じるのが1907年。青木繁は中央画壇に失望して東京を去り、坂本繁二郎は第1回文展に入選。繁二郎は雑誌の仕事をしながら家庭を持ち、1910年の第4回文展で《張り物》が褒状を得てからは、立て続けに注目作を発表します。1912年、第6回文展に出品した《うすれ日》は夏目漱石の目にもとまりました。

同じころ、繁二郎は青木の死(1911)と向き合うことになりました。1912年の遺作展の開催や、『青木繁画集』刊行に力を尽くします。画集が刊行された1913年、彼は二科会の発起会に参加し、以後文展から離れ、二科を発表の場としました。不思議に揺れるパースペクティヴを持つ《魚を持ってきた海女》は、彼が文展に出した最後の作品です。

二科に移ってからも、《うすれ日》で描いた「牛」は繁二郎にとって大切なモティーフでした。ただ、二科初期の頃は方向性に迷いも見られます。絵の中の牛たちの多くが紐でつながれ、柵の中にいるのは象徴的です。そんな彼を留学させようと1920年には「坂本繁二郎画会」が行われ、翌年、彼はフランスに旅立ちました。展示されている《牛》は第7回二科展に出品されたもので、留学前の最後の発表作です。墨絵のようなモノクロの画面にハッとさせる色彩の影。画家として生きて行く覚悟をかためた一枚だったといいます。

帰国後の繁二郎は、35年にわたり、九州・筑後地方に住まい、制作を続けました。代表作《放牧三馬》をはじめとする「馬」、ついで「果物」など静物画を描き、やがて画題は「能面」から「月」へと転じます。自らの行動範囲に即して、屋外から室内へ、動物から静物へ、限りある命から永続的なものへとモティーフが移っていくのがわかります。

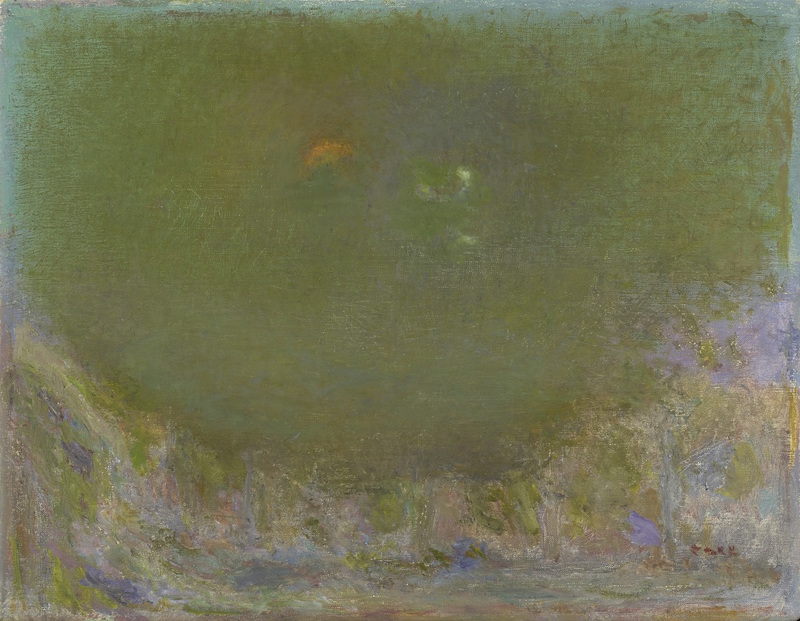

晩年の「月」の描かれ方は様々で、アトリエの窓から見上げる今と、過去の場面とが渾然としているようです。展示中の《幽光》では、木々のような、あるいは波のような何かが迫るように月明かりを包んでいます。この一枚が、繁二郎最後の作品とされています。

展覧会でご覧いただく坂本繁二郎の3点は、その87年の生涯において、それぞれ集大成的な作品でした。覚悟の1枚、と言っても良いかもしれません。

雑誌に掲載された《魚を持ってきた海女》の図版を見て、熊本の中学生だった牛島憲之は画家への道を進むことになります。気迫のこもった1枚の絵が、他の誰かを動かした好例といえます。

(久留米市美術館 佐々木奈美子)

※第3回につづきます

2026/01/20(火) 〜 2026/03/15(日)

九州国立博物館

2025/12/13(土) 〜 2026/03/08(日)

福岡市美術館

2026/02/07(土)

福岡市美術館 2階 近現代美術室B 企画展「浦川大志個展 スプリット・アイランド」展示室内

2025/12/06(土) 〜 2026/02/08(日)

熊本県立美術館

2025/12/20(土) 〜 2026/02/08(日)

佐賀県立美術館