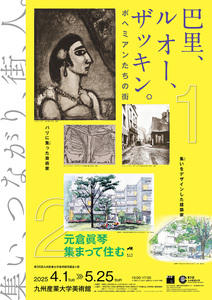

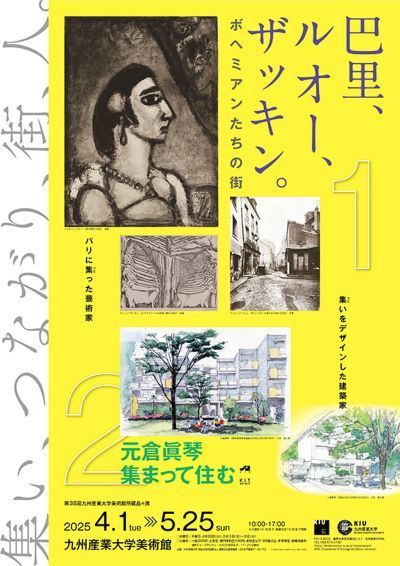

第35回九州産業⼤学美術館所蔵品+展

「巴里、ルオー、ザッキン。」 + 「元倉眞琴 集まって住む」

2025/04/01(火) 〜 2025/05/25(日)

10:00 〜 17:00

九州産業⼤学美術館展⽰室 1階、2階

| 2025/04/29 |

|

新学期を迎える春、九州産業大学美術館で、「巴里、ルオー、ザッキン。」 と「元倉眞琴 集まって住む」というふたつの展覧会が同時開催されています(5月25日まで)。

20世紀初頭のパリに集った芸術家たちと、建築家・元倉眞琴(1946-2017、東京藝術大学名誉教授・元東北芸術工科大学教授)の仕事—— 一風変わった組み合わせにも感じられるふたつの展示について、2回に分けご寄稿いただきます。 (前半をよむ)

後半は、元倉眞琴氏主宰の設計事務所「スタジオ建築計画」で所員として働き、その後も親交を深めてこられた九州産業大学芸術学部長・教授の栗田融氏に「元倉眞琴 集まって住む」九州展開催についてご寄稿いただきました。

__________________________

本展は、東京・建築家会館で開催された「集まって住む 元倉眞琴展」の九州での巡回展となる。当館での開催は、私が元倉眞琴の率いた「スタジオ建築計画」の元所員であったため、実行委員会より相談されたことによる。元ボスへの恩返しにもなり光栄なことと引き受けたが、単に場所を提供して巡回展を開催することは避けたかった。私が関わるなら、本学にとっても巡回展にとってもより刺激的な展覧会にならないか、と思ったからだ。そこで本学の大日方美術館長に、美術館の企画展としてできないか?と相談した。

数日して館長から、「住む」などを共通テーマにして美術館の所蔵作品展と抱き合わせられるかもしれないとの返事をもらう。素晴らしい!お互いに影響を与える展覧会になりそうだとワクワクした。しかし、限られた所蔵作品を使って展示を組まなければならず、学芸員を悩ませることになった。随分経って館長から、「住む」は難しそうだ、テーマを変える必要があるとのお言葉。少しヤキモキし始めた。流石に決め込まなければならない時期になり、学芸員と打ち合わせを行う。そこで出てきたのが、20世紀初頭のパリで集まって住み制作活動をしていた作家たちの作品を展示する案だった。感動した。これは行けると感じた。共通テーマを「つながり」に変え、展示計画が立てられ実現に至った。

元倉眞琴も集まって活動していた

まずは、元倉眞琴の学生時代のことから綴ってみたいと思う。元倉本人から聞いたこともあるが、元倉夫人や周囲の人から伺ったこと、文献に記されたことをもとにしているため、多少事実とずれた所があるかもしれないがご容赦願いたい。

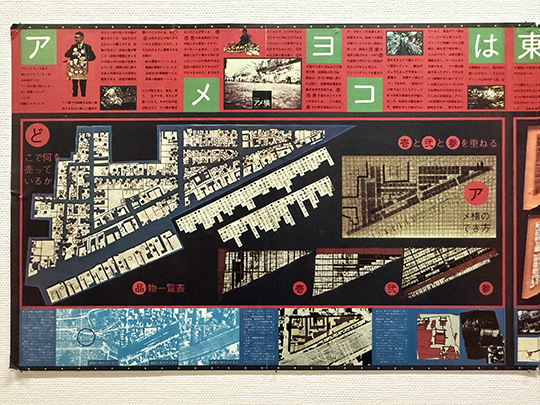

東京藝大の学部生の時に仲がよかった松山巌、井出建とともに藝祭(学園祭)でインスタレーションをして冊子を作る際に「コンペイトウ」と名乗って活動を始めたらしい。元倉は大学院に進み、松山と井出は神田に場を構え事務所のようなものをスタートさせる。そしてコンペイトウとして、建築家宮脇檀とともに『現代建築用語録』(彰国社、1971年)を出版したり、アメ横のデザインサーベイなどをしていた。本人たちは真剣に世の中のことや建築のことに疑問を持ち活動していたようだ。さらに元倉の院生仲間だった工藤卓と桜井淳がコンペイトウに加わり、山小屋の自力建設などをしていたらしい。かなりラディカルな活動だったのではないかと思う。

時を少し戻すが、元倉は学部の卒業制作で自身の育った下町の台東(旧竹町)をサーベイし制作した「LIVING DISTRICT」により日本建築家協会学生デザイン賞の金賞を取る。その審査委員長が建築家の槇文彦、審査員に編集者の植田実がいた。この出会いも大きい。植田実が編集していた雑誌『都市住宅』に卒業制作が掲載される。その後もアメ横のサーベイや修士の研究も『都市住宅』に掲載されている。修士修了時の「装飾概念の復活とあなたが都市をつくる」について、修士の2年間にコンペイトウなどフリーな立場で活動していたことを何かまとめられないかと思い「デコレーション」「装飾」という言葉を用いて括ってみた、と元倉は語っている。

大学院を修了後、槇文彦率いる槇総合計画事務所に入所する。加藤学園暁秀初等学校(静岡)、ヒルサイドテラスD棟(東京・代官山)*などを担当し、1977年に独立する。独立するといっても何か計画的に動いていたわけではなく、参宮橋にあった院生仲間の山本理顕が既に活動していた場に転がり込んだそうだ。インテリアデザイナーの藤江和子も独立して場を共にしたという。その後、中目黒のオフィスビルを経て、ヒルサイドテラスE棟の地下に落ち着く。その場を「FIELD SHOP」と呼び、山本理顕、桜井淳、藤江和子、元倉眞琴はそれぞれが独立した事務所として活動していたという。まさにシェアオフィスの走りである。そう、そして思い出されるのが、本展美術館1階で展示されている20世紀初頭のパリにあった「洗濯船」「蜂の巣」*である。元倉等も集まって活動していたのだ。その状況に対し植田実は、さながら梁山泊だ!と言っていたそうだ。

その後、飯田善彦が合流し、元倉と共に設計事務所「建築計画」を立ち上げる。「FIELD SHOP」は、山本理顕(日本建築学会賞作品賞、プリツカー賞など)、飯田善彦(日本建築学会賞作品賞、JIA環境建築賞最優秀賞など)、藤江和子(インテリアプランニング賞、日本建築学会文化賞など)、元倉眞琴(日本建築学会賞作品賞、日本建築士会連合会賞優秀賞など)といった、後にその分野を牽引していく人々が集い切磋琢磨していた場であった。

助け合いながらも独立して仕事をしており、やがてスタッフも増えて手狭になっていき、元倉と飯田は「FIELD SHOP」の隣に場を移す。事務所名を「建築計画」から「スタジオ建築計画」に変え活動を続けるが、さらに場を移すタイミングで飯田は別の事務所を構えることとなる。「FIELD SHOP」から山本や藤江も場を移し共有する場はなくなるが、その後も割と近くで活動を続けていったようだ。

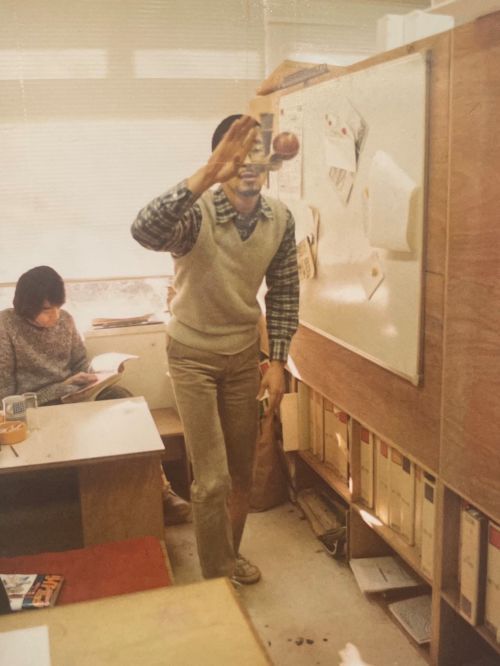

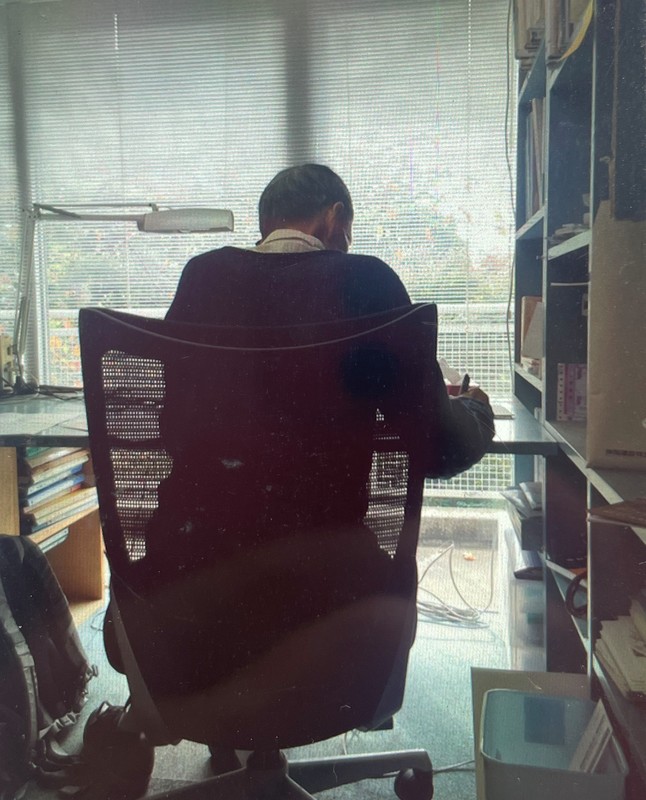

その数年後となるのか、学生だった私は友人に誘われ「スタジオ建築計画」にアルバイトとして出入りするようになっていた。居心地がよく、頼まれてもいないのに毎日のように出入りしていた。大学でよりも元倉の元で3年間みっちりと学んだとも言える。

私は学生の時、課題が出されると神保町の古本屋街を巡りリサーチしていた。その中で手にしたのが1971年5月号の『都市住宅』、「装飾概念の復活とあなたが都市をつくる」の特集号だ。その内容に影響を受け課題に取り組んでいた。事務所にも当然ながらその特集号があった。私がその雑誌を開いていた時、元倉さんがそれ気になる?と話しかけてきて、それ俺だよと言われ紙面を見返す。学生の頃の写真とは風貌が変わっているが、確かに元倉眞琴の名前が。え〜。気が付いていなかった恥ずかしさと、本人を目の前にした嬉しさと、今も思い出すと赤面する。そして、卒業後に所員として雇っていただいた。そのころ事務所はヒルサイドテラスのB棟にあった。仕事は切れ目なくあり、深夜に及ぶことも度々。近くの同潤会アパート*にあった文化湯に入り、再び仕事を続けたことなどが思い出される。

本展の見どころ ―手描き図面、「みち」や「まち」の計画、手描きのスケッチ

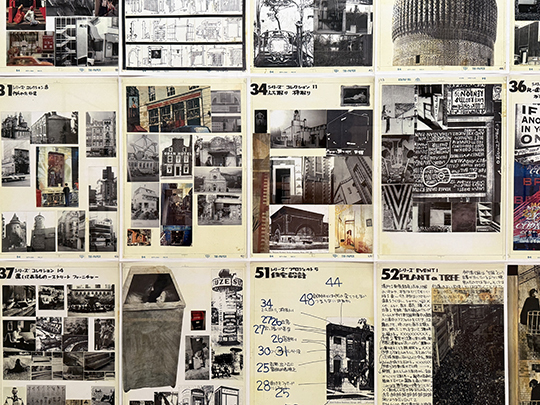

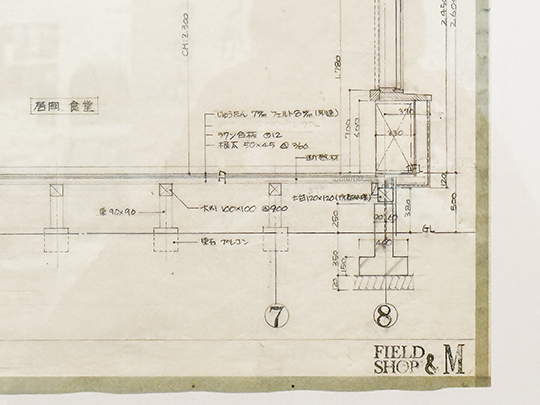

導入では、修士の研究「装飾概念の復活とあなたが都市をつくる」の一部を展示している。元倉が、文献を読み解き、緻密に街をサーベイし、編集した大学院修了時の痕跡、その姿勢とまなざし、エネルギーを感じてほしい。そして、「FIELD SHOP」時代に設計した住宅から「スタジオ建築計画」で手掛けた住宅、集合住宅、各種施設の図面や写真を展示している。そこで見ていただきたいのは、手描き図面。丁寧に丁寧に描かれた線、熟考されたプラン、今だったらもっと上手くまとめていたよと言いそうだが、その真剣な筆致から、人に、街に、暮らしに向けた思いを形にしようとした気概が感じられる。

元倉の言う「集まって住む」とは、決して集合住宅のことだけを言っているわけではない。元倉が育った下町(台東、旧竹町)の暮らしでは、街に育てられていたらしい。ひしめきあって佇む住宅は街に開かれ、自分の家というより街が家であったのではないか。言い換えると、自分の場が街であり、個々の自分の場の重なりが公共だったのかもしれない。まさに集まって住んでいたと言うことだ。褒められたり、怒られたり、街で一喜一憂していたのだろう。

元倉が書きあらわした絵本「集まって住む」のあとがきを引用する。

人はなぜ集まって住むのだろう?

確かに、このことが知りたくて、

ずっと建築に関わってきたような気がします。

(中略)

わかったことは、

人は一人で生きていくには弱すぎる生き物なのではないかということです。

人は集まって住むことによって、

ともに生き延びる力をもつことができます。

そして人はどこまでも繋がっていなければいけないと感じました。

決して閉鎖的にならずに、

同じ時間と場所を共有することが必要だと思いました。

このことは子どもや老人や障害者を含めた

ノーマライゼーションの社会づくりに深く関係しています。

またバラバラになりつつある人の関係を考えるキーにもなることです。

「みち」や「まち」と住まいの関係の重要性を

繰り返し述べているのはそのためです。

ここに述べられている「みち」や「まち」に注目して展示されている図面などを見ていくと、1軒の住宅でも集合住宅でも、「みち」を通した「まち」とのつながりを考えていることがわかる。例として、九州にある2つのプロジェクトを見てみる。熊本県営住宅竜蛇平団地*では、前面道路沿いに配置された低層棟の街区タイプはピロティ(1階は柱しかなく抜けている)にして「まち」と中庭をつなげ、中庭から各住戸へアプローチする。中庭を介して奥に配置された段状タイプには立体的な「みち」が設けられ、中庭と各住戸をつなげている。福岡大学A棟では、大学内の広場に面した建築内に立体的な「みち」が設けられ、場をつなげて「まち」をつくるとともに、人のつながりを生み出している。

後半に展示している手描きのスケッチは、絵筆と絵の具を携えて散歩中に描いたものや、日常を描いたものだ。ほんとうに優しいまなざし。元倉さん手作りのケーキも優しい味だったことを思い出す。

栗田 融(九州産業大学芸術学部長・教授)

*ヒルサイドテラス

東京・代官山の旧山手通り沿いにある集合住宅、店舗、オフィスなどから成る複合施設。建築家・槇文彦の代表作のひとつ。1969年から1998年まで30年以上の歳月をかけて全12棟が立てられた。その内の2棟、アネックスA・B棟は元倉眞琴(スタジオ建築計画)が設計を手掛け、1985年にSD ReviewのSD賞受賞。

*「洗濯船」「蜂の巣」

20世紀初頭の転換期のパリに存在した共同アトリエ兼住居。モンマルトルの「洗濯船」とモンパルナスの「蜂の巣」には、若く貧しい芸術家たちが集った。代表的な画家に、ピカソ、マティス、シャガール、モディリアーニ、藤田嗣治などがいる。

→詳細は、「今、‟つながり‟について考える――「巴里、ルオー、ザッキン。―ボヘミアンたちの街―」にみる芸術家たちの出会いと創作」へ

*同潤会アパート

関東大震災後の復興住宅として建てられた、日本初期の本格的な鉄筋コンクリート造の集合住宅。1924年設立の財団法人同潤会が、主に東京と横浜に16のアパートを建て、そのほとんどに電気・都市ガス・水洗式トイレなど当時としては先進的な設備が備えられていた。都市コミュニティを語る上でも重要な建造物。筆者が記している「代官山アパートメント」は1996年解体。

*熊本県営住宅竜蛇平団地

元倉眞琴の代表作のひとつ。「集まって住む」という共通意識を育てながら、地域に対して閉鎖的にならない「場」の共有がテーマとなっており、道路沿いのピロティによって街と縫い合わされた中庭からすべての住戸はアプローチする。平面的にも立体的にもずれた各住戸を巡るように設けられた立体の道(階段、廊下)によって、互いの生活を感じ合う空間が生まれている。 1995年日本建築学会賞作品賞作品。

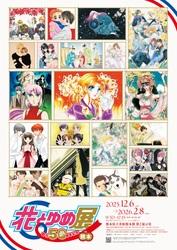

2026/01/20(火) 〜 2026/03/15(日)

九州国立博物館

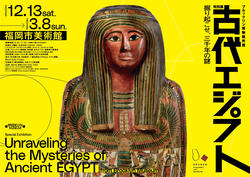

2025/12/13(土) 〜 2026/03/08(日)

福岡市美術館

2026/02/07(土)

福岡市美術館 2階 近現代美術室B 企画展「浦川大志個展 スプリット・アイランド」展示室内

2025/12/06(土) 〜 2026/02/08(日)

熊本県立美術館

2025/12/20(土) 〜 2026/02/08(日)

佐賀県立美術館