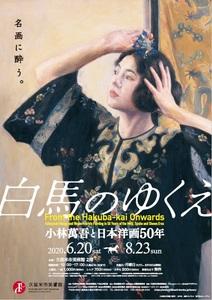

白馬のゆくえ

小林萬吾と日本洋画50年

2020/06/20(土) 〜 2020/08/23(日)

10:00 〜 17:00

久留米市美術館

| 2020/08/05 |

|

久留米市美術館で開催されている特別展「白馬のゆくえ 小林萬吾と日本洋画50年」(~2020/8/23[日])では、洋画黎明期に学んだ小林萬吾(1868−1947)の50年におよぶ画業と、彼がめぐりあい、ともに日本洋画の歴史に名を刻んできた個性豊かな洋画家たちの名作の数々を紹介しています。本展のみどころを、久留米市美術館の方々から、6回にわたって紹介していただきました。今回が最終回です。

1回目はコチラ

2回目はコチラ

3回目はコチラ

4回目はコチラ

5回目はコチラ

*****

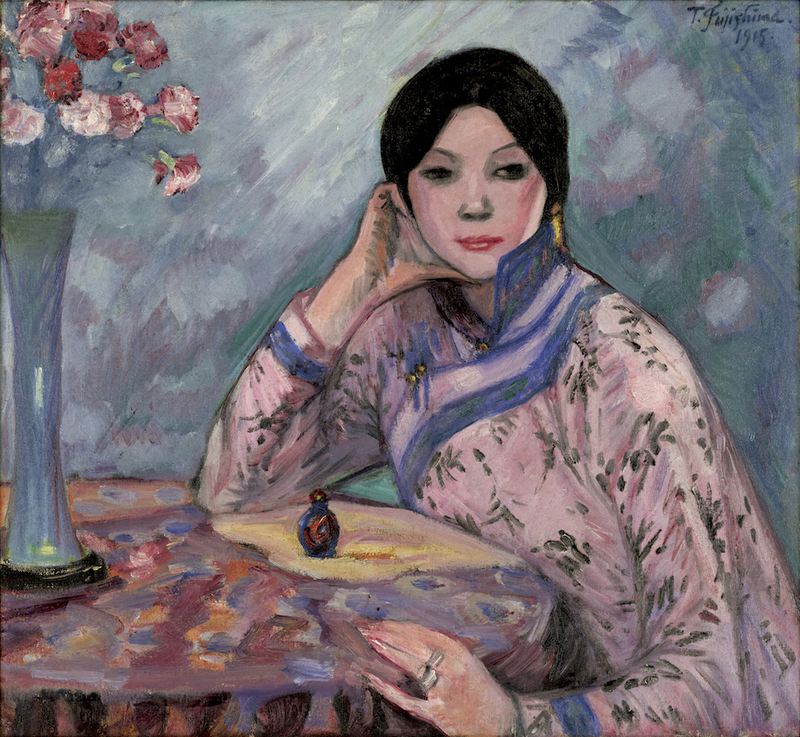

このたびの展覧会のポスターに使われ、展覧会の「顔」ともなった萬吾の《花鈿》ですが、この絵のモデルの女性はチャイナドレスを身に着けています。この作品は、1927(昭和2)年の第8回帝展に出品されたものです(1907年に始まった文展は、1919年に文部省から帝国美術院に主催が変わったことで帝展という名称になりました)。萬吾は、1925年の第6回展から8回展まで連続して中国服の女性像を帝展に出品しています。中国服の女性像を描いたのは、萬吾一人ではありません。藤島は、すでに1915(大正4)年の第9回文展に《匂い》を出品し、少し間をおいて、1924年の第5回、第6回、第8回帝展に中国服をまとった横顔の女性像を出品しています。藤島と萬吾がほぼ同時期、同じ帝展を舞台に中国服の女性像を発表していることから、両者の間に共鳴し合う何かがあったのかもしれません。二人とも中国服を集めていたことでも知られます。

藤島の《匂い》では、強い視線をこちらに送る女性の顔に私たちの目は思わず吸い付けられそうです。少し落ちついて周囲を見回すと、女性の右腕と左腕がつくり出す円周の中にすっぽりと収まる嗅煙草の瓶が目に入ります。テーブルの上にはカーネーションが挿された花瓶も置かれています。嗅煙草とカーネーションはこの絵のタイトルである「匂い」と結びつくもので、この絵の主役となります。

萬吾の《花鈿》では、斜め上を向く女性の視線の先が気になりますが、この作品でも女性の手の動きが重要です。女性は手を上に伸ばし、両手がつくり出す三角形の頂点に「花鈿」があって、今まさに留められようとしています。彼女の身支度の完成がこの絵の完成ともなるのです。

(久留米市美術館副館長兼学芸課長 森山秀子)

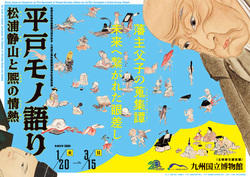

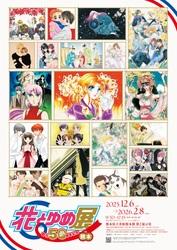

2026/01/20(火) 〜 2026/03/15(日)

九州国立博物館

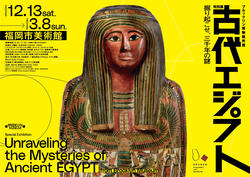

2025/12/13(土) 〜 2026/03/08(日)

福岡市美術館

2026/02/07(土)

福岡市美術館 2階 近現代美術室B 企画展「浦川大志個展 スプリット・アイランド」展示室内

2025/12/06(土) 〜 2026/02/08(日)

熊本県立美術館

2025/12/20(土) 〜 2026/02/08(日)

佐賀県立美術館