響きあう絵画 宮城県美術館コレクション

カンディンスキー、高橋由一から具体まで

2025/02/08(土) 〜 2025/05/11(日)

10:00 〜 17:00

久留米市美術館

| 2025/04/11 |

|

久留米市美術館で5月11日まで開催中の「響きあう絵画 宮城県美術館コレクション カンディンスキー、高橋由一から具体まで」。同館担当学芸員の森智志さんより、展覧会の見どころを寄稿いただきました。

**************

宮城県美術館が開館するちょうど100年前の1881年、高橋由一(1828-1894)は山形県令(現在の県知事)の三島通庸(みちつね)から委嘱を受けて、山形の町並みを描きました。これは、三島が推進した新道開発や土木工事を記録し顕彰することを目的としており、それまでの名所絵的な風景画とは一線を画す、洋画の実用的価値に基づいた正確な描写が求められてのことです。

本展出品作の《宮城県庁門前図》と《松島五大堂図》もこの時期の作品です。山形で油彩画を数点仕上げた頃、今度は宮城県令の松平正直(まさなお)から風景画の制作を委嘱され、由一は同年の10月6日に宮城へ立ち寄りました。記録によれば、この地に20日ほど滞在した後、那須や日光を経由して東京へ戻り、《宮城県庁門前図》《松島五大堂図》のほか《松島》を完成させたといいます。

《宮城県庁門前図》に描かれているのは、1945年に戦災で焼失した旧宮城県庁。もともとは仙台藩の藩校「養賢堂」だった建物です。明治の官衙(かんが)にふさわしく、畳は板張りに、障子はガラス戸に改修され、白い洋風な門も建てられました。

まず目を引くのは、極端な横長の画面。西洋の伝統的な規格に当てはまらないこのフォーマットは、伝統的な和風建築を想定したためだといわれています。当時の建物で絵を掛ける場所とされていたのは、床の間あるいは欄間でしたので、由一はそこにあう形で油彩を描いていたのでしょう。実際、1879年に開催された琴平山博覧会では「東京の荷物をときて油絵を奥書院表書院のなけしにかけたる皆人めてはやせり」(『金刀比羅宮史料』第二巻)というように、由一の作品は書院の欄間に掛けられていたこともありました。

そして、作品を細かく見ていくと、由一は各部分で描き方を変化させていることがわかります。たとえば、逆光をあびた樹木は、柔らかな筆触で描かれていますが、画面手前の石垣は執拗なまでに絵具が塗り重ねられています。この厚塗りの表現は由一の作品によく見られる特徴的な手法で、特に物の質感を再現するために使用されていました。これは、《松島五大堂図》でも同じで、明るい空は薄塗りで描かれているのに対し、岩の部分は厚塗りされていて、ゴツゴツとした質感をどうにか絵画で再現しようと苦心する由一の姿が見えてくるようです。

(久留米市美術館学芸員・森智志)

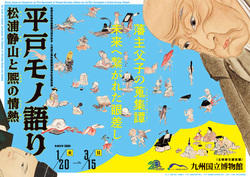

2026/01/20(火) 〜 2026/03/15(日)

九州国立博物館

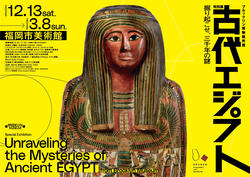

2025/12/13(土) 〜 2026/03/08(日)

福岡市美術館

2026/02/07(土)

福岡市美術館 2階 近現代美術室B 企画展「浦川大志個展 スプリット・アイランド」展示室内

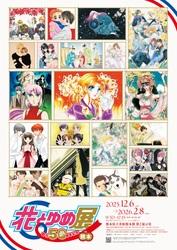

2025/12/06(土) 〜 2026/02/08(日)

熊本県立美術館

2025/12/20(土) 〜 2026/02/08(日)

佐賀県立美術館